Generasi Z, yang lahir antara 1997-2012, menghadapi krisis kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Data dari American Psychological Association menunjukkan bahwa 91% Gen Z melaporkan mengalami gejala stres fisik atau emosional. Peran masif media sosial dalam membentuk realitas sosial menghasilkan angka tertinggi dibandingkan generasi sebelumnya

Media sosial menciptakan paradoks yang unik bagi Gen Z. Mereka adalah generasi yang paling terhubung secara digital, namun paradoksnya mereka juga melaporkan tingkat kesepian dan isolasi sosial tertinggi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi ruang utama untuk interaksi sosial. Namun, ironisnya menciptakan jarak emosional yang lebih dalam.

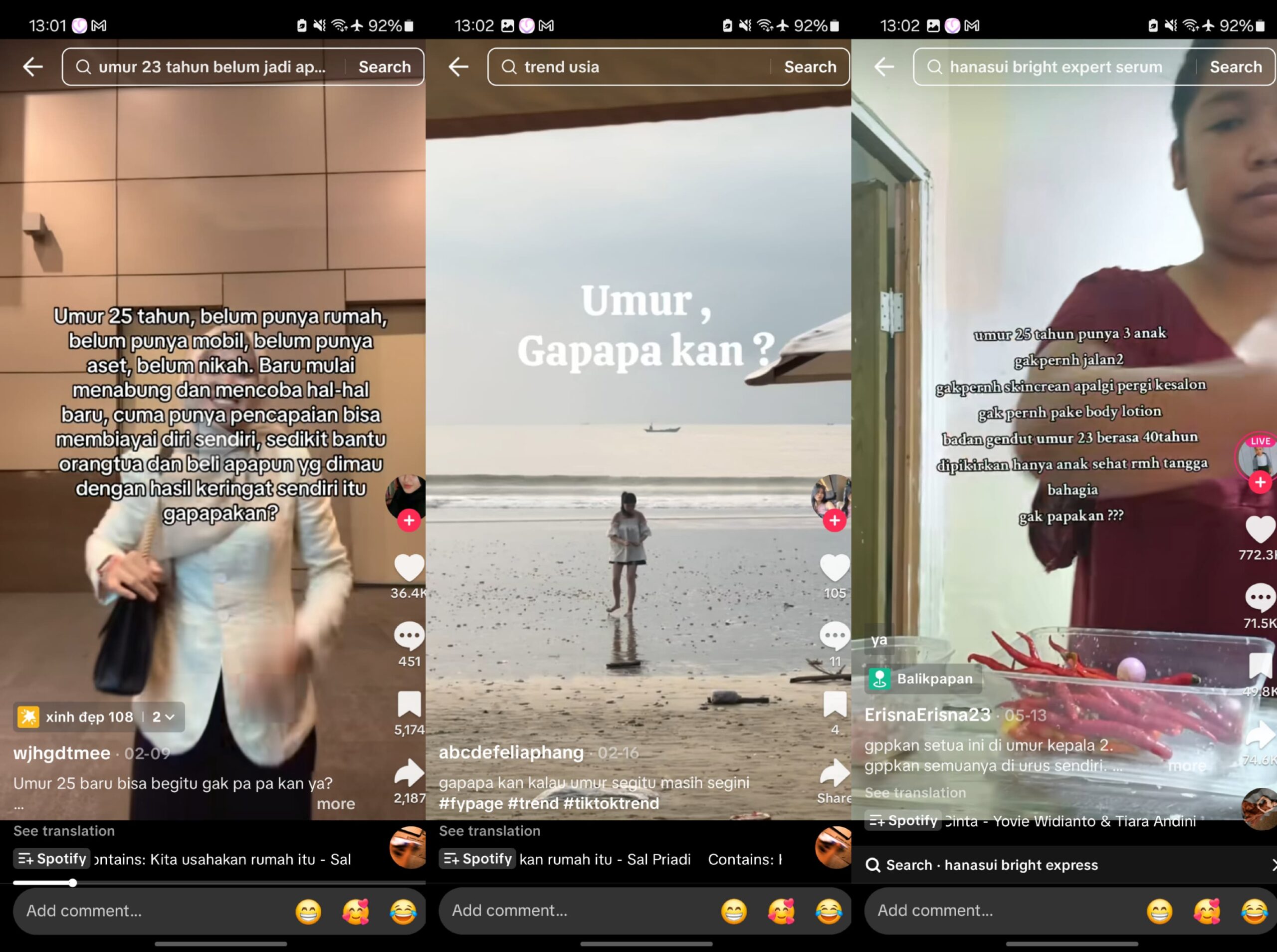

Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan engagement, bukan kesejahteraan pengguna. Hasilnya, Gen Z terpapar konten yang memicu kecemasan, perbandingan sosial yang tidak sehat, dan validasi yang bergantung pada metrik digital. Seperti likes, views, dan followers. Ketergantungan pada validasi eksternal ini mengikis kepercayaan diri intrinsik dan menciptakan siklus kecemasan berkelanjutan.

Dampak Psikologis yang Kompleks

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan pada Gen Z berkorelasi dengan meningkatnya tingkat depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Fenomena “compare and despair” menjadi sangat nyata ketika mereka terus-menerus. Dengan membandingkan kehidupan mereka dengan highlight reel orang lain di media sosial.

Fear of Missing Out (FOMO) telah berevolusi menjadi Fear of Missing Everything (FOME). Di mana Gen Z merasa tertekan untuk selalu update dengan tren terbaru, berita viral, dan aktivitas teman-teman mereka. Tekanan ini menciptakan chronic stress yang berdampak pada kualitas tidur, konsentrasi, dan kesehatan mental secara keseluruhan.

Gen Z juga menghadapi bentuk baru dari perundungan melalui cyberbullying yang dapat terjadi 24/7 tanpa batas geografis. Cancel culture dan public shaming di media sosial menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dengan berekspresi dan membuat kesalahan, padahal proses trial and error adalah bagian normal dari perkembangan remaja.

Fenomena toxic positivity di media sosial juga menciptakan tekanan untuk selalu tampil bahagia dan sukses. Mengabaikan emosi negatif yang sebenarnya normal dan perlu diproses. Hal ini menyebabkan emotional suppression yang berbahaya bagi kesehatan

Meskipun tantangan berat, Gen Z juga menunjukkan resiliensi luar biasa. Mereka lebih terbuka membicarakan kesehatan mental, aktif mencari bantuan profesional, dan menggunakan platform digital untuk edukasi mental health. Gerakan digital detox, mindful social media use, dan pembentukan komunitas support online positif. Menunjukkan bahwa generasi ini tidak hanya menjadi korban, tetapi juga agen perubahan untuk kesehatan mental yang lebih baik.

Kunci utama adalah menciptakan literasi digital yang sehat. Mengembangkan resiliensi emosional, dan membangun koneksi otentik di luar dunia digital. Generasi yang lahir dan besar di era teknologi ini.

Baca juga : Kerja Ikhlas, Cleaner Masjid Dapat Hadiah Haji dari Kerajaan Saudi